期货成交量不均(期货成交量不均的原因)

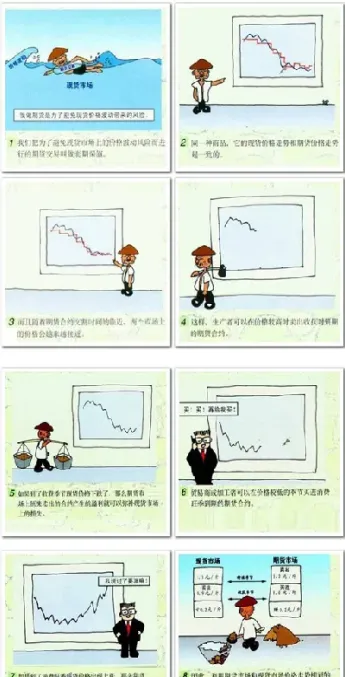

期货市场作为价格发现机制的重要组成部分,其成交量直接反映了市场参与者的交易热情和市场活跃程度。期货市场成交量往往呈现出不均的特征,某些时间段成交量爆棚,而另一些时间段则极其低迷。这种成交量的不均性并非偶然现象,而是多种因素共同作用的结果,深刻影响着价格波动、风险管理以及交易策略的制定。将深入探讨期货成交量不均的现象及其背后的原因。

时间维度上的成交量不均

期货市场成交量在时间维度上表现出明显的波动性。例如,在交易日早盘开盘价公布后通常会出现较为活跃的交易,而午盘和尾盘则相对清淡。这种现象与交易者的行为模式密切相关。早盘时,交易者需要根据夜盘行情调整仓位,并根据最新的市场信息决定当天的交易策略,因此成交量往往较大。而午盘和尾盘,交易者往往更倾向于观望,或者进行一些小的调整,成交量相对减少。不同月份合约的临近交割日,会迎来成交量的显著增加,因为持仓者需要平仓或交割,这导致交割月份合约的成交量远高于其他月份合约。

宏观经济数据发布、重要政策出台等重大事件也会引发期货市场成交量的剧烈波动。在事件发生前后,市场参与者高度关注事件对价格的影响,从而增加交易频率和交易规模,导致成交量显著上升。而当事件影响逐渐消退,市场回归平静,成交量则会回落至正常水平。准确把握时间维度上的市场信息,对于预测成交量变化和制定相应的交易策略至关重要。

合约类型上的成交量不均

不同类型的期货合约,其成交量往往差异巨大。例如,主力合约通常拥有最高的成交量,因为绝大多数交易者集中持仓和交易主力合约。而其他月份的合约成交量相对较小,甚至一些远月合约可能成交极其清淡。这主要是因为主力合约流动性最好,交易成本最低,方便投资者进行买卖操作。投资者更愿意选择主力合约进行交易,以降低交易风险和成本。 不同商品的期货合约成交量也存在明显差异,一些交易活跃、市场认知度高的商品,例如原油、黄金、股指期货,成交量通常远大于一些交易相对冷门的商品。

这种合约类型上的成交量不均,也与市场深度和市场参与者的偏好相关。成交量大的合约通常意味着市场深度较好,价格波动相对较小,投资者更容易进行交易。而成交量小的合约则意味着市场深度不足,价格波动较大,交易风险较高,投资者参与意愿较低。

市场情绪与投机行为的影响

期货市场成交量受市场情绪和投机行为的影响极大。在市场情绪高涨,投资者普遍看好后市时,大量的资金涌入市场,积极参与交易,从而推高成交量。反之,当市场情绪低迷,投资者普遍悲观时,交易意愿下降,成交量也会随之减少。投机行为也会造成成交量的不均。一些投机者利用市场信息不对称或价格波动进行投机交易,他们的行为可能会在短期内显著放大成交量,但是这种行为往往缺乏持续性,一旦投机行为结束,成交量便会回落。

例如,一些重大新闻事件的发布,可能会引起市场情绪的剧烈波动,从而导致成交量在短期内暴涨。但这种波动通常是短暂的,一旦市场消化了相关信息,成交量就会逐渐恢复正常水平。理解市场情绪和识别投机行为,对于判断成交量变化趋势至关重要。

技术因素的影响

技术因素也会对期货成交量产生影响。例如,一些交易软件或交易平台的功能限制,可能会影响交易速度和效率,从而影响成交量。一些技术指标,如MACD、RSI等,也可能被交易者用于判断市场趋势和交易时机,从而间接影响成交量。 高频交易的兴起也对成交量产生了显著的影响。高频交易策略通常会在短时间内进行大量的交易,这可能会导致在某些时刻成交量大幅增加,而在其他时刻成交量则相对较低。

需要重视的是,技术因素对成交量的影响往往是间接的,它更多的是通过影响交易者的行为来影响成交量。单纯依靠技术因素来预测成交量变化,可能会存在一定的局限性。

宏观经济环境的影响

宏观经济环境对期货成交量的影响是长期而深远的。当经济形势良好,市场预期乐观时,投资者通常对投资市场更有信心,参与期货交易的积极性更高,从而提高成交量。反之,当经济形势低迷,市场预期悲观时,投资者往往会减少投资和交易,导致成交量下降。 这也解释了为什么在经济繁荣时期,期货市场通常更加活跃,成交量也更大;而在经济衰退时期,期货市场往往比较低迷,成交量也较小。

货币政策、财政政策等宏观经济政策的调整,也会对期货市场成交量产生影响。例如,降息政策可能会刺激市场活跃度,从而增加成交量;而加息政策则可能抑制市场活跃度,从而减少成交量。 关注宏观经济环境和政策变化,对于理解期货成交量变化趋势至关重要。

通过对以上几个方面原因的分析,我们可以看出期货成交量的不均是多种因素综合作用的结果,它反映了市场运行的复杂性和动态性。深入理解这些因素,对于投资者准确判断市场趋势,制定有效的交易策略,以及有效规避市场风险至关重要。 需要强调的是,成交量只是市场分析的一个重要指标,不能单独依赖成交量来进行投资决策,需要结合其他市场指标和信息进行综合分析。