国内期货的成立时间(国内期货交易时间及规则)

中国期货市场并非一蹴而就,而是经历了漫长的发展历程,从最初的摸索到如今的成熟体系,其间充满了挑战与机遇。将详细阐述国内期货市场的成立时间,并深入探讨其交易时间及规则,力求为读者提供一个全面而清晰的了解。

国内期货市场的正式启动可以追溯到1993年。这一年,中国政府批准成立了上海期货交易所(SHFE),标志着中国期货市场正式进入历史舞台。但这并非意味着中国期货市场的开端,在此之前,已经进行了多年的探索和试点工作。早在20世纪80年代末期,国家就陆续开展了一些期货试点业务,例如棉花、大豆等农产品的期货交易,积累了宝贵的经验,为上海期货交易所的成立奠定了基础。虽然1993年是官方认可的起点,但中国期货市场的发展脉络远比这要长久而复杂。

早期发展与制度建设

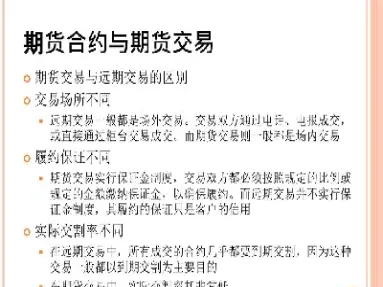

上海期货交易所成立后,初期主要交易品种是金属期货,例如铜、铝等。这与当时我国经济发展阶段密切相关,重工业发展迅速,对金属的需求量巨大,期货市场为企业规避价格风险提供了有效的工具。 随后几年,大连商品交易所(DCE)和郑州商品交易所(ZCE)相继成立,交易品种逐渐丰富,涵盖了农产品、能源化工等多个领域。 这一阶段,国家也开始着手建立期货市场的法律法规体系,《中华人民共和国期货交易管理条例》等法律法规的出台,为期货市场健康发展提供了重要的制度保障。 同时,监管机构也逐步完善监管机制,加强市场监管力度,打击违规行为,维护市场秩序。早期发展中,对市场的认识和监管经验相对不足,出现了一些问题和挑战,但这些经验教训也促进了市场制度的不断完善。

交易时间及交易方式

国内期货交易所的交易时间并非统一,各个交易所根据自身交易品种的特点和市场需求,制定了不同的交易时间安排。一般来说,交易时间集中在上午和下午,具体时间段会有所差异,例如,有的交易所上午9:00-11:30交易,下午1:30-3:00交易;有的交易所则会有更长的交易时间。 交易方式主要以电子交易为主,投资者可以通过交易软件进行买卖操作。交易所拥有强大的交易系统,能够保障交易的快速、安全和高效。 为了保证市场公平公正,交易所还制定了严格的交易规则,例如,禁止内幕交易、操纵市场等行为。交易规则的完善和执行,是保障期货市场健康发展的重要环节。

主要交易品种及市场规模

经过多年的发展,国内期货市场已经形成了较为完善的交易品种体系。目前,国内期货市场交易的品种涵盖了农产品(例如大豆、玉米、小麦、棉花等)、金属(例如铜、铝、锌、镍等)、能源化工(例如原油、沥青、天然橡胶等)、金融(例如股指期货、国债期货等)等多个领域。 国内期货市场的规模也在不断扩大,交易量和成交额逐年增长,已经成为全球重要的期货市场之一。 市场的不断发展壮大,也吸引了越来越多的投资者参与,促进了市场的活跃度和流动性。

风险管理与投资者保护

期货交易具有高风险性,投资者需要具备一定的风险意识和风险管理能力。为了保护投资者利益,国内期货交易所和监管机构采取了一系列措施,例如,实行保证金制度、设置涨跌停板、加强投资者教育等。保证金制度可以有效控制投资者的风险敞口,避免出现巨额亏损;涨跌停板可以防止市场出现剧烈波动,维护市场稳定;投资者教育可以提高投资者的风险意识和交易技巧,帮助投资者做出更理性的投资决策。 监管机构还加强了对期货公司的监管,要求期货公司加强风险管理,保护投资者利益。

国际化发展与未来展望

近年来,国内期货市场积极推进国际化发展,与国际期货市场加强合作,扩大对外开放。 例如,一些国内期货交易所已经与境外交易所建立了合作关系,开展跨境交易业务。 未来,国内期货市场将继续深化改革,完善制度,提高国际竞争力。 这包括进一步扩大对外开放,吸引更多境外投资者参与;加强与国际期货市场的合作,推动期货市场的国际化发展;持续完善风险管理体系,保障市场安全稳定运行;不断丰富交易品种,满足市场多元化需求。 相信随着中国经济的持续发展和金融市场的不断开放,国内期货市场将迎来更加光明的发展前景。

总而言之,国内期货市场的发展历程是充满挑战与机遇的。从1993年上海期货交易所的成立至今,中国期货市场在规模、品种、制度建设等方面都取得了显著成就,并积极融入全球期货市场体系。 未来,随着技术进步和市场需求的变化,国内期货市场将继续发展创新,为国家经济发展和风险管理提供更加有力支撑。 投资者也需要不断提升自身专业素养,理性参与市场,才能在期货市场中获得收益并有效控制风险。